Wo ist Erlösung?

Text: Konrad Kuhn

In: Magazin, Mai-Juli 2025, Oper Frankfurt, S. 6-7 [Publikumszeitschrift]

»Wer ist der Gral?«, fragt Parsifal den Ritter Gurnemanz. Dieser antwortet: »Das sagt sich nicht.« Es ist bezeichnend, dass der unwissende Naturbursche glaubt, der Gral sei eine Person. Die Frage, wofür der Gral steht, drängt sich auf in Richard Wagners Opus summum. 1859, also 23 Jahre vor der Uraufführung seines Parsifal, schreibt er an Mathilde Wesendonck: »Der Gral ist, nach meiner Auffassung, die Trinkschale des Abendmahles, in welcher Joseph von Arimathia das Blut des Heilands am Kreuze auffing. Welche furchtbare Bedeutung gewinnt nun hier das Verhältnis des Anfortas [hier noch mit ›n‹ geschrieben] zu diesem Wunderkelch; er, mit derselben Wunde behaftet, die ihm der Speer eines Nebenbuhlers in einem leidenschaftlichen Liebesabenteuer geschlagen – er muss zu seiner einzigen Labung sich nach dem Segen des Blutes sehnen, das einst aus der gleichen Speerwunde des Heilands floss, als dieser, weltentsagend, welterlösend, weltleidend am Kreuze schmachtete!«

Das von Wagner zitierte Nikodemus-Evangelium – eine apokryphe Schrift aus dem 3. Jahrhundert n.Chr., in der Joseph von Arimathia auftritt – ist nur ein Aspekt. Das wundertätige Gefäß taucht in der mittelalterlichen Artussage wieder auf. Der »Heilige Gral« versinnbildlicht die Wandlung von Brot und Wein in Fleisch und Blut Jesu Christi, wie sie sich nach der katholischen Theologie bei der Abendmahlsfeier vollzieht. Für die Artusritter wird der Kelch zum Heiligtum, dessen Dienst sie sich weihen und aus dem sie ihre Kraft beziehen. Auf der Suche nach dem Gral muss jedoch jeder, der ihm dienen will, Irrwege in Kauf nehmen und einen Erkenntnisprozess durchlaufen.

Man kann auch psychoanalytische Deutungen heranziehen: Bei C.G. Jung steht das Gralsgefäß für den lebenspendenden Schoß der Mutter. Als Weiblichkeitssymbol ist er dem magischen Füllhorn verwandt, das mit der Vertreibung aus dem Paradies unwiederbringlich verloren ist. Komplementär zum Gral steht das Phallussymbol der Longinuslanze, mit der der römische Soldat dieses Namens Jesus am Kreuz die tödliche Wunde beibrachte. Durch den Verlust dieses zweiten magischen Gegenstandes, durch den er seine Wunde empfing, ist Amfortas, der Hüter des Grals, zum Siechtum verdammt. Wagner im Brief an seine Muse Mathilde Wesendonck: »Blut um Blut, Wunde um Wunde – aber hier und dort, welche Kluft zwischen diesem Blute, dieser Wunde!« Gerade weil sich im Angesicht der Schale »neues Leben ausgießt«, kann Amfortas nicht sterben: »Furchtbarer als je brennt die unselige Wunde ihm auf, seine Wunde! Wo ist Ende, wo Erlösung? Leiden der Menschheit in alle Ewigkeit fort …«

Kundrys Doppelnatur

Es ist kein Zufall, dass Wagner zur selben Zeit, als der Parsifal-Stoff in ihm Gestalt annahm, an Tristan und Isolde arbeitete. Auch Tristan siecht im Dritten Aufzug dahin und reißt seine Wunde auf, als die Rettung durch Isoldes Heilkräfte schon nahe ist. Die entscheidende Eingebung aber kam ihm, als Wagner die Figur der Kundry mit ihrer Doppelnatur konzipierte; Anfang 1860 schreibt er, wiederum an Mathilde Wesendonck, die ihn zum Tristan inspiriert hatte: »Sagte ich Ihnen schon einmal, dass die fabelhaft wilde Gralsbotin ein und das selbe Wesen mit dem verführerischen Weibe des zweiten Aktes sein soll? Seitdem mir dies aufgegangen, ist mir fast alles an diesem Stoff klar geworden.«

Indem er in der Kundry die beiden Welten des Parsifal aufeinandertreffen lässt, schafft Wagner eine komplexe Figur, die mit dem Titelhelden und Amfortas ein vieldeutiges Dreieck bildet. Denn es besteht kein Zweifel, dass es ihre Verführungskünste waren, mit deren Hilfe Klingsor den Gralskönig ins Verderben lockte. Denselben Moment einer auf die Spitze getriebenen Sinnlichkeit erlebt der bis dahin unwissende Knabe Parsifal. Noch dazu ist die begehrende Frau wie ein Vexierbild mit der Erinnerung an die (durch Parsifals Mitschuld vor Gram gestorbene) Mutter verbunden. Schlagartig erwachen Erkenntnis und zugleich Empathie in ihm. Indem er sich dem doppelten Eros Kundrys widersetzt, gewinnt er die Kraft, Klingsor den Speer wieder abzunehmen. Allerdings um den Preis, dass Kundry ihm wegen der verweigerten Vereinigung »die Wege verflucht«. Erst wenn Parsifal nach langer Irrfahrt zur Gemeinschaft der Gralsritter, die inzwischen im Niedergang begriffen ist, zurückkehrt und dort erneut auf Kundry in ihrer anderen Gestalt trifft, erlöst er sie durch die Taufe von einem Fluch, der auf ihr lastet, weil sie den Heiland am Kreuz verlacht hatte. Auf die Taufe folgt als weiteres christliches Ritual die Fußwaschung Parsifals durch Kundry, die im Übrigen im Dritten Aufzug verstummt.

Suche nach Spiritualität

Man hat Wagner die Verpflanzung der rituellen Vorgänge auf die Opernbühne zum Vorwurf gemacht. Die synkretistische Vermengung der christlichen Symbolhandlungen mit Mythen anderer Religionen und der Philosophie Schopenhauers ergibt jedoch ein neues Ganzes, das sich nicht umstandslos auf den Katholizismus beziehen lässt, wie es Nietzsche in seiner scharfen Polemik gegen das Werk getan hat. Will man das »Bühnenweihfestspiel« nicht als Kunstreligion und damit Ersatzbefriedigung abtun, kann man in der Wunde des Amfortas den Schmerz über die verlorengegangene Beziehung zu Gott und in Parsifals Weg die Suche nach einer neuen Spiritualität an der Schwelle zur Moderne sehen.

Richard Wagner schrieb sein letztes Werk für das von ihm entworfene Bayreuther Festspielhaus, das er 1876 mit dem Ring des Nibelungen eröffnet hatte. Er führt die im Ring erprobte Leitmotivtechnik fort, jedoch auf andere Weise. Abgesehen von wenigen dramatischen Zuspitzungen entfaltet sich das Geschehen in seinem »Weltabschiedswerk« in einem anderen Zeitmaß. Gurnemanz’ berühmtes Diktum gegenüber Parsifal, wenn sich der Schauplatz vom See am Waldrand in den Gralstempel verwandelt – »zum Raum wird hier die Zeit« –, kann man auf das kompositorische Prinzip der Partitur beziehen: Immer wieder schafft die Musik in der extremen Stauchung und dann wieder unendlichen Dehnung der Erzählzeit weite gedankliche und emotionale Räume und transzendiert damit die pseudoreligiöse Setzung. Sie dringt in Bereiche vor, die bis dahin kein Komponist auf die Opernbühne zu bringen gewagt hatte.

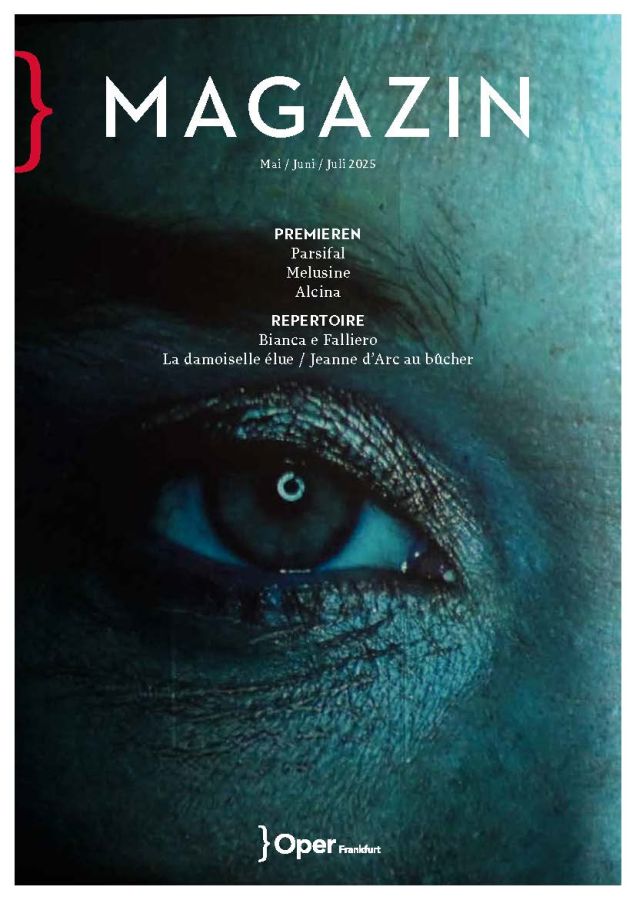

PARSIFAL

Richard Wagner 1813-1883

Bühnenweihfestspiel in drei Aufzügen / Text vom Komponisten / Uraufführung 1882, Festspielhaus, Bayreuth / In deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

PREMIERE Sonntag, 18. Mai

VORSTELLUNGEN 24., 29. Mai / 1., 7., 9., 14., 19. Juni

MUSIKALISCHE LEITUNG Thomas Guggeis INSZENIERUNG Brigitte Fassbaender BÜHNENBILD, KOSTÜME Johannes Leiacker LICHT Jan Hartmann CHOREOGRAFISCHE MITARBEIT Katharina Wiedenhofer CHOR Gerhard Polifka DRAMATURGIE Konrad Kuhn

AMFORTAS Nicholas Brownlee TITUREL Alfred Reiter GURNEMANZ Andreas Bauer Kanabas PARSIFAL Ian Koziara KLINGSOR Iain MacNeil KUNDRY Jennifer Holloway ERSTER GRALSRITTER Kudaibergen Abildin ZWEITER GRALSRITTER Sakhiwe Mkosana° ERSTER KNAPPE Idil Kutay° ZWEITER KNAPPE Nina Tarandek DRITTER KNAPPE Andrew Bidlack VIERTER KNAPPE Andrew Kim° KLINGSORS ZAUBERMÄDCHEN Clara Kim, Idil Kutay°, Nina Tarandek, Nombulelo Yende, Julia Stuart°, Judita Nagyová STIMME AUS DER HÖHE Katharina Magiera HERZELEIDE Katharina Wiedenhofer

°Mitglied des Opernstudios

Mit freundlicher Unterstützung [Logo Patronatsverein]