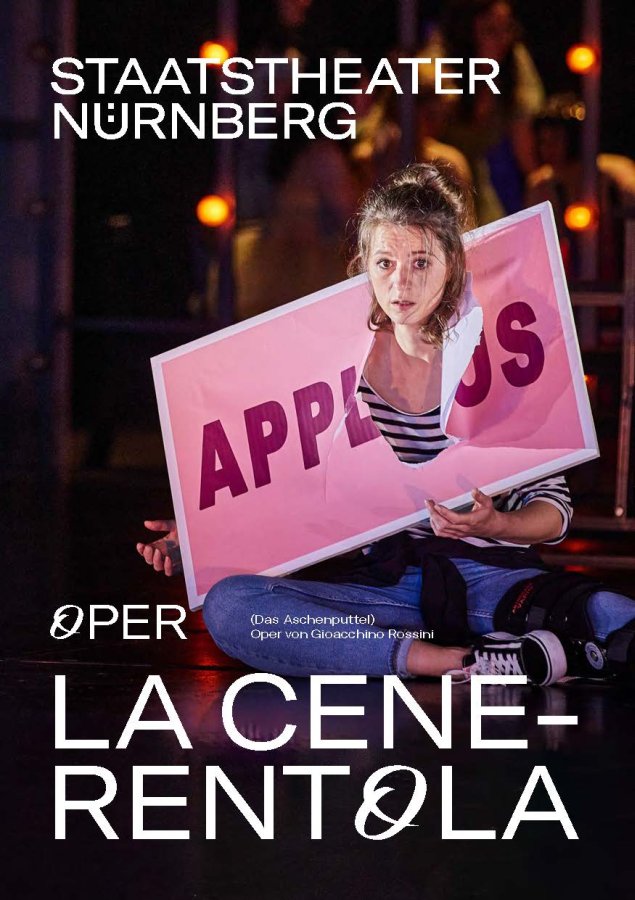

- La Cenerentola

- Staatstheater Nürnberg

- (Das Aschenputtel). Oper von Gioacchino Rossini, Saison 2022/23

- S. 15-18

Die Verhältnisse tanzen

Text: Georg Holzer

In: La Cenerentola, (Das Aschenputtel). Oper von Gioacchino Rossini, Saison 2022/23, Staatstheater Nürnberg, S. 15-18 [Programmheft]

Die „halbernste“ („semiseria“) Oper „La Cenerentola ossia La bontà in trionfo“ („Das Aschenputtel oder Der Triumph der Güte“), die inzwischen eine der beliebtesten und meistgespielten Opern des Komponisten ist, fiel für Rossini in eine bewegte Zeit. Als die Oper Anfang 1817 uraufgeführt wurde, war er knapp 25 Jahre alt, hatte schon eine beträchtliche Anzahl von Opern geschrieben und war zum Musikdirektor des Teatro San Carlo in Neapel berufen worden, damals eine der ersten Adressen in Italien. Erstaunlicherweise fielen einige seiner Stücke bei der Uraufführung durch, so auch seine heutigen Hits „Der Barbier von Sevilla“ und „La Cenerentola“. Angesichts der Fließband-Produktionsbedingungen der italienischen Opernhäuser war es aber nicht allzu tragisch, wenn ein Stück floppte; schon bald gab es am nächsten Theater eine neue Chance. So war auch der Misserfolg der „Cenerentola“ nicht von Dauer.

Märchen oder Sozialdrama?

Das Märchen vom Aschenputtel ist ein gesamt-europäischer Klassiker, erzählt in vielen Sprachen und vielen Variationen. Wie in vielen anderen Fällen ist die deutsche Fassung der Brüder Grimm die grimmigste: Hier wird ergreifend der Schmerz des Mädchens um den Tod der Mutter dargestellt, die bösen Schwestern hacken sich Zehen und Ferse ab, um in den alles entscheidenden Schuh zu passen, am Ende werden ihnen von Vögeln die Augen ausgehackt. Die französische Variante des „Cendrillon“ von Charles Perrault ist schon versöhnlicher, hier gibt es am Ende das große Verzeihen, mit dem auch die Oper zu ihrem „lieto fine“, dem Happy End findet. Rossini und sein Librettist Jacopo Ferretti gehen noch einen großen Schritt weiter. Sie befreien die Geschichte von allen typisch märchenhaften Elementen: Keine hilfreichen Täubchen, keine Fee, kein Zauberkleid, keine magische Kutsche stehen Cenerentola zu Diensten. Sie bekommt sogar einen bürgerlichen Namen, Angelina, die Engelsgleiche. Ihr Schicksal ist das eines Patchwork-Opfers: Ihre Mutter hat nach dem Tod ihres Vaters den alkoholkranken Bankrotteur Don Magnifico geheiratet und mit ihm zwei weitere Töchter bekommen, Clorinda und Tisbe. Als die Mutter stirbt, wird Angelinas mütterliches Erbe verprasst und für eine möglichst perfekte Ausstattung ihrer jüngeren Halbschwestern ausgegeben. Angelina stört jetzt nur noch, wird behandelt wie ein Dienstmädchen und bekommt einen Stammplatz in der Nähe des Ofens zugewiesen, daher ihr Spitzname Cenerentola („cenere“ ital, für „Asche“).

Auch der Prinz, im Märchen eine unwirkliche Figur, Repräsentant einer höheren Ordnung, versehen mit Reichtum und uneingeschränkter Macht, wird in der Oper zu einem jungen Mann mit sehr konkreten Problemen. Er muss heiraten, um nicht enterbt zu werden, hat aber große Angst vor einer Ehe mit einer ungeliebten Frau. Deshalb denkt er sich eine List aus und tauscht Kleidung und Status mit seinem Diener Dandini. So kann er sich in der unauffälligen und wenig begehrten Gestalt eines Subalternen die Welt und ihre Bewohner so anschauen, wie sie sind, und nicht so, wie sie sich ihm gegenüber zeigen, nämlich immer von der vermeintlich besten und begehrenswertesten Seite. Dandini wiederum macht der Ausflug an die Spitze der sozialen Pyramide ziemlich großen Spaß. Damit ist eines der klassischen Elemente der Komödie, die Verkleidung und Verwechslung, aufs Schönste bedient. Es ist nicht die einzige Verkleidung in dieser Oper: Hinter der unscheinbaren Cenerentola verbirgt sich die Seele einer wahren Königin, und hinter dem Bettler Alidoro ein Philosoph, der die Komödie samt glücklichem Ende von Anfang an geplant und gesteuert hat.

Mag sein, dass der Verzicht auf Märchenhaftes auch den jämmerlichen technischen Möglichkeiten des Uraufführungsorts Teatro della Valle in Rom geschuldet war. Auf dieser Bühne ließ sich kein Märchenzauber herstellen, das war allen Beteiligten von vornherein klar. Aber der witzig-lakonische Ton, der Ferrettis Libretto durchzieht, lässt darauf schließen, dass die Autoren kein Märchen schreiben wollten, sondern ein bürgerliches Rührstück mit einigen satirischen Spitzen gegen die Welt des Adels und der Alt- und Neureichen.

Frischluft für den Staatsapparat

Durch das realistische Setting der Handlung wirkt sie viel weniger naiv und kindlich, als das Märchen es nahelegt. Die Moral von der Geschicht‘ ist eher zum Gähnen: Mögen die Umstände auch noch so widrig sein, am Ende gewinnt die Güte und triumphiert über alle Schlechtigkeit. Dass das in Wirklichkeit eher selten vorkommt, sehen wir jeden Tag. In „La Cenerentola“ aber wird der Verlauf der Handlung plausibel. Dass Prinz Ramiro mit Frauen vom Schlag Clorindas und Tisbes nichts anfangen kann, ist mehr als verständlich, und dass er deren Gegenbild Cenerentola verfällt, kommt einem weniger märchenhaft als ganz natürlich vor. Alle Figuren versuchen, in einer hierarchischen, auf klaren sozialen Unterschieden beruhenden Gesellschaft irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen. Durch das Aufeinandertreffen von Ramiro und Angelina wird dieses soziale Modell kurz infrage gestellt. Es gibt einen Augenblick der Utopie: Könnte nicht einfach jede und jeder den Platz einnehmen, der am besten zu ihm/ihr passt, statt einen vorgezeichneten Weg zu gehen? Natürlich bleibt es bei der Utopie. Am Ende beglaubigt Cenerentola die soziale Hierarchie durch ihren Aufstieg, indem sie sich an deren Spitze setzt. Dadurch, dass sie ihren garstigen Familienangehörigen verzeiht, stellt sie die ursprünglichen Verhältnisse wieder her – mit dem Unterschied, dass sie nun nicht mehr hinter dem Ofen, sondern auf dem Thron sitzt. Ein Thron, der, wie es alle anderen Figuren bezeugen, für sie „zu gering ist“. Cenerentola trägt jedenfalls erheblich dazu bei, das Image der Monarchie aufzupolieren; so wie es in unseren Tagen geschieht, wenn eine begabte und charmante Bürgerliche in ein muffiges Königshaus einheiratet, was eine Erfolgsgeschichte sein, aber auch zur Katastrophe führen kann, für beides gibt es aktuelle Beispiele. Die Erneuerung der Monarchie durch Freundlichkeit und Güte war der Plan des Hof-Philosophen Alidoro, der im Hintergrund die Strippen zieht. Er bringt die Verhältnisse zum Tanzen, um sie am Ende wieder in der alten Ordnung zu gruppieren. Eine schöne Parallele zur Musik Rossinis, in der gewaltige Energien entfesselt werden, um letztlich doch alles beim Alten zu lassen. Aber währenddessen hat das Publikum eine unvergleichliche Zeit.

- Quelle:

- La Cenerentola

- Staatstheater Nürnberg

- (Das Aschenputtel). Oper von Gioacchino Rossini, Saison 2022/23

- S. 15-18

PDF-Download

Artikelliste dieser Ausgabe