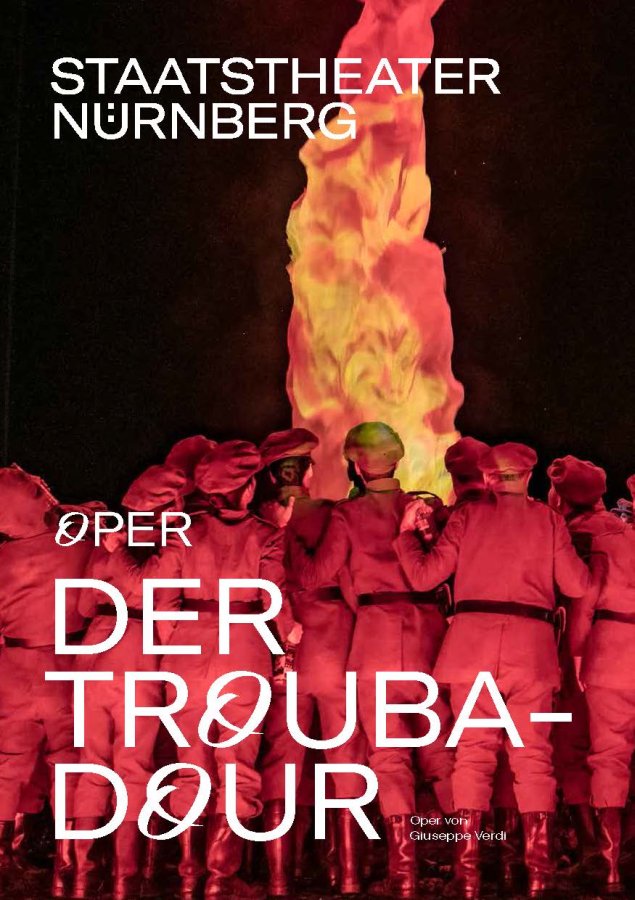

- Der Troubadour

- Staatstheater Nürnberg

- Oper von Giuseppe Verdi, Saison 2021/22 (Auszug)

- S. 17-26

„Ich habe die Furien im Herzen“

Text: Georg Holzer

In: Der Troubadour, Oper von Giuseppe Verdi, Saison 2021/22 (Auszug), Staatstheater Nürnberg, S. 17-26 [Programmheft]

Ohne die großen Opern Bellinis, Donizettis, Verdis und Meyerbeers wäre die europäische Dramatik der Romantik längst vergessen. Wenn uns heute die Stücke begegnen, nach denen Europas Theaterbesucher in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts verlangten, reiben wir uns die Augen. Schaurige Familiengeschichten, Verwechslungen mit tragischen Folgen, heiliges Pathos, Rachegelüste, sexuelle Perversionen, Gewaltfantasien, große Gesten und vor allem viel Blut – all das, was zwischen Lord Byron und Victor Hugo zum Standardrepertoire eines Dramatikers gehörte, ist uns heute fremd geworden. Dieses Theater ist eine humorfreie Zone (abgesehen von ein paar Sonderfällen), dafür sucht es immer nach dem Extrem und bezieht seine Kraft daraus, dass es keine Grenzen kennt. Die ungehemmte Expressivität, mit der die romantischen Helden von einer Fürchterlichkeit in die nächste schlittern, empfinden wir eher als unfreiwillige Komik. Ob wir weniger leidenschaftlich sind als das Publikum der Romantik? Möglich. Oder unsere Leidenschaften suchen sich andere Wege.

Ein umstrittenes Libretto

Als Giuseppe Verdi 1850 die Tragödie „El Trovador“ des spanischen Romantikers Antonio García Gutierrez für ein Opernlibretto ins Auge fasst, ist die große Zeit des romantischen Theaters schon vorbei. Die legendäre Uraufführung von Victor Hugos „Hernani“ (auch aus diesem Stück hat Verdi eine Oper gemacht), bei der sich erhabene Klassizisten und romantische Feuerköpfe eine Saalschlacht lieferten, liegt schon 20 Jahre zurück. Auf den Bühnen gibt es immer mehr Bürger der Gegenwart und immer weniger blutrünstige Herrscher aus fernen Zeiten. Der Realismus erobert das Theater. Aber auf den Opernbühnen lebt die Romantik noch für einige Jahrzehnte fort, und gerade Verdi verdankt den romantischen Schauerdramen die Libretti einiger seiner erfolgreichsten Opern. Seine Begeisterung über den „Trovador“ können aber selbst enge Mitarbeiter nur schwer verstehen. Verdis damaliger Lieblings-Librettist Salvatore Cammarano versucht, sich vor der Aufgabe einer Bearbeitung zu drücken, erledigt sie dann halbherzig und stirbt, bevor er sie vollenden kann. Verdis Getreue sind von der Stoffwahl des Meisters entsetzt. Ein Verdi gewogener Musikkritiker will den armen Cammarano für sein Libretto sogar posthum zum Tode verurteilen. Wahrscheinlich suchten Verdis Kritiker in diesem Werk eine schlüssige Geschichte, während sich Verdi für die Abgründe seiner Figuren und für die maximale Wirkungsmacht seiner Theatersituationen interessierte.

Auf der Suche nach Extremen

Verdis späterer Librettist Arrigo Boito sagte einmal über dessen librettistische Vorlieben: „So wie Rossini jeden Unsinn vertonte, so achtet Verdi nur auf die Situationen und breitet einen Schleier über den Rest.“ Es ging ihm nicht um Logik, sondern um das, woraus ja auch im wirklichen Leben die meisten Geschichten gemacht sind: eine mehr oder weniger chaotische Abfolge von Situationen, die viel mehr von menschlichen Leidenschaften und Neurosen bestimmt sind als von einer klugen Überlegung des nächsten Schritts. Die verzweifelte Feststellung des Grafen Luna „Ho le furie nel cor“ („Ich habe die Furien im Herzen“) könnte als Motto für alle vier Hauptfiguren der Oper dienen. Sie sind seelisch verwundet, leben sie doch in einem gesellschaftlichen System, das auf Krieg, Macht, Gewalt und Besitz beruht und dessen Opfer sie alle sind. Noch dazu befinden sie sich mitten in einem blutigen Bürgerkrieg. Wollte man meinen, die vier Hauptfiguren handelten so extrem destruktiv, weil sie charakterliche Monstren seien, schlechte, dumme oder verrückte Menschen, unterläge man einem Irrtum. In Wirklichkeit sind sie den Anfechtungen einer zutiefst asozialen und verbrecherischen Welt nicht gewachsen. Umso tragischer sind die Folgen ihrer „Verrücktheit“, ja in gewisser Weise sogar Unzurechnungsfähigkeit. So werden die viel gescholtenen Unwahrscheinlichkeiten der Handlung nebensächlich, denn die Figuren denken nicht in Kategorien des Wahrscheinlichen: Sie verfolgen Ziele, und das mit aller Kraft. Diese Kraft ist so gewaltig, dass sie uns eigentlich übertrieben, verrückt und lächerlich vorkommen müsste. Aber das tut sie nicht, weil Verdi uns die Leidenschaften und die Verwundungen seiner Operngestalten musikalisch so nahe bringt, dass noch die irrwitzigste Wendung der Handlung nachvollziehbar erscheint. Mit seiner Musik hat er alle Zweifel an Gutierrez’ Drama weggewischt und allen Unkenrufen zum Trotz bewiesen, dass seine Theaternase untrüglich war. In seinen ersten Briefen an Cammarano schwebt Verdi für den „Troubadour“ sogar eine neuartige Opernform vor: Er träumt davon, das Nummernschema aufzugeben und eine durchkomponierte, in der Leidenschaftlichkeit der Musik nie nachlassende Form zu finden. Das hat er schließlich nicht realisiert. Der „Troubadour“ steckt voller wirkungsmächtiger Nummern, die ihren Weg auf die Bühnen auch als Paradestücke für Galas und Wunschkonzerte gemacht haben. Was er aber geschaffen hat, ist ein Werk, in dem die emotionalen Ausbrüche tatsächlich so dicht aufeinander folgen, dass von einem Abflauen der Intensität nicht die Rede sein kann.

Bürgerkrieg in Aragón

Für den Plot ihrer Geschichte haben Gutierrez und Verdi auf ein verlässliches Rezept zurückgegriffen: ein historischer Konflikt, der sich in individuellen Liebes- und Familiengeschichten widerspiegelt. Wir befinden uns etwa im Jahr 1410 im Königreich Aragón. Die großen Zeiten dieses Reichs, das im Hochmittelalter die heutigen spanischen Provinzen Aragón und Katalonien, Teile Südfrankreichs und Süditaliens sowie Sizilien beherrschte und damit die wichtigste Macht im Mittelmeerraum war, sind da schon vorbei. Trotzdem ist der aragonesische Thron noch immer attraktiv, sodass sich nach dem Tod des Königs Martin I., genannt „Der Menschliche“, zwei Anwärter um seine Nachfolge streiten: der Infant Fernando von Kastilien und der Herzog Jaime von Urgel. Fernando wird sich mit seinem gut organisierten Heer schließlich gegen die Guerilla des einheimischen Herzogs durchsetzen. In der Oper treten die beiden Kriegsherren selbst nicht auf, aber ihre Gefolgsleute: Graf Luna ist der wichtigste Vasall Fernandos von Kastilien (und wird nach dessen Sieg als oberster Richter eingesetzt), der Troubadour Manrico der Anführer der Rebellen. Die beiden stehen sich also schon als Kriegsgegner auf Leben und Tod gegenüber; als dann noch die Rivalität um eine Frau hinzukommt, gerät die Lage außer Kontrolle.

Mutter und Sohn

Denn die Geschichte des „Troubadours“ hat einen langen Vorlauf. Das Geschehen beginnt etwa 20 Jahre zuvor: Der alte Graf Luna hat zwei Söhne. An der Wiege des Jüngeren findet man eines Tages eine alte „Zigeunerin“, und noch am selben Abend beginnt das Kind zu fiebern. Man beschuldigt die Alte der Hexerei und verbrennt sie auf dem Scheiterhaufen. Ihre Tochter Azucena, die diese Grauenhaftigkeit mit ansehen musste, rächt die Mutter, indem sie den Grafensohn raubt und ihn ins Feuer werfen will. Versehentlich tut sie das aber mit ihrem eigenen, gleichaltrigen Sohn und zieht den kleinen Grafen als ihr eigenes Kind auf, nachdem sie den Irrtum bemerkt hat. Manrico ist also in Wirklichkeit der Sohn des Grafen und der Bruder des aktuellen Grafen Luna, ist aber selbst davon überzeugt, Azucenas Sohn zu sein, also ein „Zigeuner“. Hier weichen die Hintergründe der Erzählung dann doch von historischen Tatsachen ab: Ende des 14. Jahrhunderts gab es in Spanien noch kein fahrendes Volk, außerdem war die große Epoche der Troubadoure und ihrer Liebes- und Kriegsgesänge zu dieser Zeit längst vorüber. Für Manrico ist seine Troubadour-Existenz eher ein Zeichen für seine prekäre Position zwischen allen Stühlen: Er ist Krieger und Dichter, Rebell und Liebender, und er befindet sich in der – dem Klischee nach sehr italienischen – Zwickmühle zwischen übermächtiger Mutter und fordernder Geliebter. Die Beziehung zwischen Sohn und (Zieh-)Mutter erleben wir als liebevoll, aber ebenso als belastet. Zwischen ihnen steht, dass Azucena ihrem Sohn nie die Wahrheit über seine Abstammung gesagt hat. Manrico wiederum verschweigt ihr die Herkunft seiner Wunde. So steht zwischen den beiden eine Lüge beziehungsweise eine verschwiegene Wahrheit. Bei aller Liebe durchzieht die Unaufrichtigkeit doch jeden Dialog der beiden. Dass er nie wirklich erfährt, wer er ist, führt Manrico schließlich in die komplette Handlungsunfähigkeit.

Liebe, Rache und fixe Ideen

Umso aktiver sind seine Mitspieler. Sein Bruder Luna, der den Mond und damit ein Symbol für Entrücktheit und Wahnsinn im Namen trägt, ist von einer einzigen fixen Idee besessen: Er hat sich in Leonora verliebt und will sie zur Frau, koste es, was es wolle. Dass sie seine Gefühle nicht erwidert und dass er mit seinen halsbrecherischen Entführungsmanövern sich und seine Leute in Gefahr bringt, ist ihm egal. Das Auftauchen eines Rivalen macht ihn nur noch rasender. Er würde die Welt in Schutt und Asche legen, um Leonora zu bekommen. Von Anfang an ist klar, dass es in diesem Liebeskrieg keine Kapitulation oder edlen Verzicht geben wird, sondern nur Tote. Verhindern könnte das höchstens Azucena, die einzige, die weiß, dass Luna und Manrico Brüder sind. Aber sie verfolgt ein ganz anderes Interesse: das der Rache.

Es wäre müßig, unter den vier zentralen Gestalten der Oper eine „Hauptfigur“ auszumachen. Verdi selbst aber hielt die Figur der Azucena für so entscheidend, dass er ursprünglich das Werk nach ihr betiteln wollte. In Azucena hat die Fixierung auf die verbrannte Mutter ein Ausmaß angenommen, das mit Lunas Liebesraserei vergleichbar ist. Die Lunas haben Azucenas Mutter ohne Urteil und sachlichen Grund hinrichten lassen, nur aus Aberglauben und wegen eines rassistischen Vorurteils. Sterbend hat sie ihrer Tochter befohlen, sie zu rächen, und dieser Befehl ist auch nach 20 Jahren noch das einzige, was Azucena wirklich antreibt. Sie will um jeden Preis Verderben über die Familie Luna bringen. Sie versteht nicht, dass sie in einer von Rassismus geprägten Gesellschaft lebt, für die es selbstverständlich ist, ungerecht und ungestraft Gewalt auszuüben. Sie kann nicht akzeptieren, dass Manrico aus einer Gefühlsregung heraus den Rivalen im Duell verschont hat. Schließlich sieht sie nur noch eine Möglichkeit, Rache zu üben: wenn der Graf seinen Bruder hinrichten ließe. Dann wäre der Tod ihrer Mutter durch den Tod eines Luna gesühnt. Als sie ihren eigenen Ziehsohn brennen sieht, ruft sie nicht aus: „Oh Gott, mein Manrico!“, sondern: „Mutter, du bist gerächt!“ – auch wenn sie dadurch ihren nächsten Menschen verloren hat. Der Wahnsinn ist auf die Spitze getrieben.

Eine romantische Heldin

Und Leonora? Eigentlich könnte es mit ihrer Liebe ganz ordentlich und mittelalterlich zugehen. Beim Turnier sah sie einen unbekannten Ritter, durfte ihm den Siegeskranz aufsetzen und verliebte sich in ihn. Nun singt er ihr Liebeslieder unter dem Balkon, wie sich das in der höfischen Minne gehört. Aber wir sind nicht im Ritterroman, sondern im Krieg. Leonoras Freundin Ines ahnt sofort, dass Leonoras Träume und die Realität nicht zusammenpassen. Was sie nicht ahnt: Leonoras Schwur, mit ihrem Geliebten zu leben, ohne ihn aber zu sterben, war nicht rhetorisch, sondern absolut ernst gemeint. Leonora versteht schnell, dass sie Teil eines tödlichen Räderwerks geworden ist, dem sie auch nicht dadurch entkäme, dass sie ins Kloster ginge. Im Bewusstsein, dass es für ein gemeinsames Leben mit Manrico keine Perspektive gibt, opfert sie ihr Leben für ihn. So bleibt sie unter den vier Hauptfiguren der Oper eine Ausnahmeerscheinung: Nicht weniger leidenschaftlich als die anderen, aber weniger blind und vom Schicksal getrieben, reift sie von einem naiven Mädchen zu einer großen romantischen Heldin. Es ist nicht verwunderlich, dass dem Theatergenie Verdi zu dieser Frau einige seiner schönsten Melodien einfielen.

- Quelle:

- Der Troubadour

- Staatstheater Nürnberg

- Oper von Giuseppe Verdi, Saison 2021/22 (Auszug)

- S. 17-26

PDF-Download

Artikelliste dieser Ausgabe