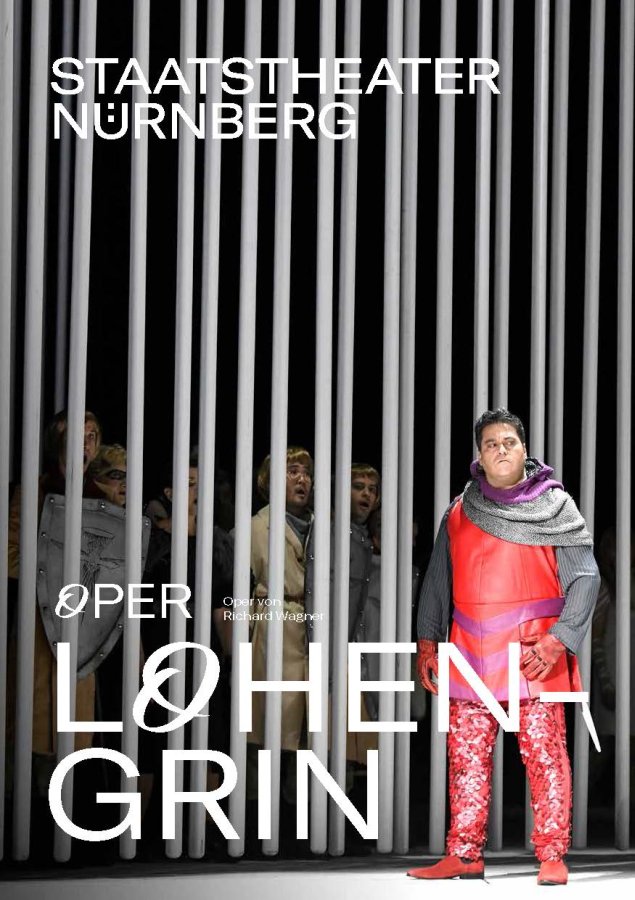

- Lohengrin

- Staatstheater Nürnberg

- Oper von Richard Wagner, Saison 2018/19 (Auszug)

- S. 11-19

Märchen, Rührstück, Polit-Krimi

Text: Georg Holzer

In: Lohengrin, Oper von Richard Wagner, Saison 2018/19 (Auszug), Staatstheater Nürnberg, S. 11-19 [Programmheft]

Zwischen dem hohen Ton, dem Pathos, dem großen Gefühl auf der einen und der Lächerlichkeit auf der anderen Seite verläuft ein schmaler Grat. Es gehört zu Richard Wagners großen Qualitäten, dass er sich darum nie gekümmert hat. Er vertrat seine Ideen mit einem so heiligen Ernst, dass er sich vermutlich gar nicht vorstellen könnte, sie könnten auch zur Parodie einladen. Insbesondere die Oper vom Schwanenritter Lohengrin – bei Karl Valentin heißt sie natürlich „Lohengrün“ – zieht eine ganze Reihe von Parodien und (meist etwas altbackener) Anekdoten hinter sich her. Eine ständige Quelle der Komik war die Theatermechanik des vom Schwan gezogenen Kahns, der, einst durch Kurbeln bewegt, dem Helden seinen wundermächtigen Auftritt garantieren musste. Da fuhr dann der Schwan schon mal zu früh los („Wann geht der nächste Schwan?“) oder ruckelte so, dass die Erscheinung des Ritters weniger gottgleich wirkte, als sie sollte. Und die Redewendung „Mein lieber Schwan“ ist zumindest in Süddeutschland in die Alltagssprache eingegangen.

Trotzdem ist es schwerer, als es aussieht, Wagner zu parodieren. Das musste einer der größten Humoristen des 19. Jahrhunderts, Johann Nestroy, schmerzlich erfahren, als sein „Lohengrin. Oper der Zukunft“ im Wiener Carltheater durchfiel. Dass sein Lohengrin von einem Lamm gezogen wurde und in wienerischen Versen sprach, reichte dem Publikum nicht. So leicht sind die heiligen Schauer, die Wagners Geschichte und vor allem seine Musik hervorrufen, eben doch nicht zu vertreiben.

Die letzte Oper

„Lohengrin“ ist die letzte Oper, die Wagner auch „Oper“ nennt. Tatsächlich ist sie auch das letzte seiner Werke, dem man noch deutlich anmerkt, woher es kommt. Man hört Wagners einstigen Respekt vor Bellini und seinen überlangen Gesangslinien, hört seine später heftig geleugnete Bewunderung für die großen Pariser Opernschinken eines Meyerbeer. Aber nicht weniger klar hört man die Hinweise darauf, wie es weitergehen wird. Wagners geniale Orchestration durchzieht schon den „Lohengrin“, auch Leitmotive sind zu hören. „Lohengrin“ ist ein janusköpfiges Stück, das sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft seines Schöpfers schaut. Vielleicht ist es diese Scharnier-Stellung, die das Stück beim Publikum so beliebt gemacht hat. „Lohengrin“ war für Wagner ein unbestrittener Erfolg. Ein Erfolg mit Folgen: Einer seiner begeisterten, ergriffenen, zerschmetterten Hörer war der junge bayerische Thronfolger Ludwig, und als Wagner 14 Jahre nach der Uraufführung des „Lohengrin“ durch Franz Liszt in Weimar 1850 in einer fast hoffnungslosen Krise steckte, war es dieser inzwischen König gewordene Ludwig II., der dem Komponisten neue Arbeitsmöglichkeiten und ein Auskommen verschaffte.

Die Beliebtheit des „Lohengrin“ ist wenig verwunderlich. Das Stück ist märchenhafter als das Künstlerdrama „Tannhäuser“ – obwohl Wagner auch im „Lohengrin“ die Geschichte eines unverstandenen Künstlers sah, also natürlich seine eigene –, leichter zugänglich als der gedankenschwere „Tristan“, verständlicher als der verwinkelte „Ring des Nibelungen“, konkreter als der weihevolle „Parsifal“. Zusammen mit dem „Fliegenden Holländer“ ist „Lohengrin“ die Oper, die dem Wagner-Entdecker am besten als Einstieg ins Universum des Komponisten dienen kann.

Das Märchen

Die Geschichte vom Schwanenritter hat Wagner in den mittelalterlichen Schriften gefunden, die er meist als Quellen für seine Opern heranzog. Die berühmteste Erwähnung Lohengrins findet sich ganz am Ende des Parzival-Romans des Wolfram von Eschenbach, einem fränkischen Bestseller des frühen 13. Jahrhunderts. Lohengrin (bei Wolfram heißt er „Loherangrîn“) ist einer der beiden Söhne des Gralskönigs Parzival. Während sein Bruder Kardeiz die weltlichen Fürstentümer des Vaters erbt, ist Lohengrin zu seiner Nachfolge als Vorsitzender der Ritter vom Heiligen Gral bestimmt. Dieser Gral, also das Gefäß, in dem einst das Blut Christi am Kreuz aufgefangen worden war, stellt ein Grundmotiv der Oper dar, obwohl er nicht auf der Bühne zu sehen ist: Das Vorspiel der Oper beschreibt das Staunen des Menschen beim Anblick des wundertätigen Kelchs. Die Gemeinschaft des Grals ist eine Art Weltregierung der guten Macht. Von ihrem Sitz aus, der in Indien angenommenen Burg Montsalvat (bei Wolfram „Munsalvaesche“), werden unbesiegbare Ritter ausgeschickt, sobald sich ein rechtschaffener und würdiger Mensch in Schwierigkeiten befindet. Da die Gralsritter die sich langsam in Europa durchsetzende christliche Religion vertreten, ist Montsalvat auch eine Art Missionsstation. Von hier aus versucht man mithilfe von Wundern, die renitenten Ureinwohner des Kontinents von ihren primitiven Ritualen abzubringen. Aber es gibt eine Bedingung: Die Ritter der guten Sache müssen immer unerkannt bleiben und dürfen sich nie mit ihrer Herkunft brüsten. Wird ihre Identität enthüllt, müssen sie schnell wieder zurück zum Gral.

Dieses Inkognito ist ein echt märchenhaftes, religiöses Dogma: Es ergibt keinen Sinn, beansprucht aber absolute Gültigkeit. Lohengrins Vater selbst hat dadurch, dass er dem leidenden Gralskönig Anfortas nicht die mitleidige Frage nach seinem Befinden gestellt hat, beinahe die Grals-Welt in den Untergang gestürzt. Die Ritter müssten also wissen, dass es kein Fehler sein kann, legitime Fragen zu stellen. Aber Gott hat eben verfügt, dass ein Gralsritter unerkannt bleiben muss: Das verkündet eine Inschrift am Gral. Grund dafür ist angeblich, dass durch Parzivals ausbleibende Frage an Anfortas allen Gralsrittern das Fragen prinzipiell verhasst geworden sei – klingt irgendwie verkehrt gedacht, ist aber so.

Von Märchenmotiven wimmelt es im „Lohengrin“: die verbotene Frage, der verzauberte Thronfolger, Elsas Traum vom rettenden Helden, der vom Schwan gezogene Ritter, der Kampf des Guten gegen den Bösen, die garstige Stiefmutter (denn das ist Ortrud ja auch für Elsa) und der gute und gerechte König, der den Streit schlichtet. Man kann mit Kinderaugen auf diesen „Lohengrin“ schauen. Aber natürlich erschöpft sich Wagners Perspektive auf diese Märchenfiguren nicht im kindlichen Blick. Seine Figuren sind Menschen aus Fleisch und Blut, die lieben, hassen (beides mit Grund), Fehler machen, Schwächen zeigen, zögern, sich beeinflussen lassen und niemals ganz so gut oder ganz so böse sind, wie sie scheinen.

Liebe auf ein Jahr

Lohengrin ist der Übermensch, der Superman, der aus einer anderen Welt kommt, um die Unschuld zu verteidigen. Eigentlich ist er gar keine dramatische Figur, sondern ein Motor, der dafür sorgt, dass die Handlung nicht ins Stocken gerät. Spannung verbreitet er dabei nicht. Daran, dass er, der gute Ritter, den bösen besiegt, zweifeln wir keine Sekunde. Dass sich Elsa auf den ersten Blick in ihn verliebt – wie könnte es anders sein. Dass ihn das Volk von Brabant zu seinem „Schützer“ ausruft und ihn der König zu seinem Lehensmann macht, ohne seinen Namen zu kennen: Wer könnte einem so strahlenden Ritter widerstehen? Lohengrin ist ein Außerirdischer, auf den alle ihre Hoffnungen projizieren können. Gerade weil keiner weiß, wer er ist, sieht jeder in ihm, was er sehen will.

Lohengrin selbst geht es mit dieser Rolle nicht besonders gut. Eine so „übersinnliche Erscheinung“, wie Wagner das von ihm behauptet, ist er nämlich nicht. Das Frageverbot, das er verhängen muss, lastet auf ihm. Elsas zunächst bedingungslose Liebe macht ihn glücklich, aber bald wird klar, dass er nicht viel darüber weiß, wie man mit einer jungen Frau spricht: Vom märchenhaft-überstürzten Liebesgeständnis bis zu seinen ungeschickten Sätzen im Brautgemach verfehlt Lohengrin meistens den richtigen Ton. Es scheint, als dürfe er nie ganz er selbst sein. Immer sitzt ihm etwas im Nacken. Klar, was das ist: Montsalvat, der Gral, der Vater Parzival. Lohengrin ist nicht zum Vergnügen in Brabant, sondern auf Dienstreise. Keine gute Voraussetzung für eine aufkeimende Liebe.

Das ist umso schmerzlicher, als Elsa von Wagners bisherigen Heldinnen sicher die zur Liebe Begabteste wäre. Kein Groupie wie Senta im „Holländer“, keine Heilige wie Elisabeth und keine Hure wie Venus im „Tannhäuser“. Vor allem ist sie kein Opfer. Senta und Elisabeth geben sich selbstlos hin, um einen wilden Mann zu erlösen. Bei Elsa ist die Sache anders herum: Sie braucht selbst einen Erlöser, als ihr Kopf schon in der Schlinge steckt. In einer patriarchalen Gesellschaft, in der auch die Justiz nur mit Gewalt funktioniert, kann sie sich als Frau kein Recht verschaffen. Zunächst schlägt sie Lohengrin ein Geschäft vor: Wenn du mich rettest, darfst du mich heiraten. Dann verliebt sie sich in ihn. Sein Frageverbot nimmt sie nicht ernst, obwohl er es zweimal ausspricht, um auch sicher gehört zu werden. Wenn das die einzige Bedingung dafür ist, einen Helden heiraten zu dürfen! Was bedeutet ein Name, wenn man den Menschen hat? Erst allmählich versteht Elsa, wie schwer es ist, einen Mann ohne Vergangenheit zu lieben. Ortruds Einflüsterungen tun ihr weh, aber sie sind nicht der Grund, warum sie sich schließlich über das Frageverbot hinwegsetzt. Erst im Brautgemach, in der intimen Begegnung mit dem Geliebten, wird sich Elsa der Absurdität der Situation bewusst. Der Mensch, der ihr für den Rest ihres Lebens der nächste sein wird, soll für sie keinen Namen haben? Sie soll nie erfahren, wo er herkommt und was er in seinem bisherigen Leben getan hat?

Noch etwas anderes kommt hinzu: Elsa spürt, dass dieser Ritter nicht lange bei ihr bleibt, auch wenn sie die Frage nicht stellt. Dass er es nicht so ernst meint wie sie. Im 3. Akt, als die Frage gestellt und die Liebe verloren ist, sagt Lohengrin einen verräterischen Satz: „O Elsa! Nur ein Jahr an deiner Seite/ hätt ich als Zeuge deines Glücks ersehnt!/ Dann kehrte, selig in des Grals Geleite,/ dein Bruder wieder, den du tot gewähnt.“ Was soll das heißen, „Zeuge deines Glücks“? Keine gelungene Wortwahl für einen feurigen Liebhaber; eher liegt nahe, dass Lohengrin sich zwar an Elsas Liebe freut, sie aber nicht erwidert. Und dann das Jahr: Nach einem Jahr sollte der Bruder zurückkommen – und Lohengrin dafür zum Gral zurückkehren. Es liegt ja auch in der Natur der Sache, dass ein Gralsritter sich nicht für alle Zeit häuslich niederlassen kann. Vielleicht zieht Elsa, mehr oder weniger bewusst und absichtlich, nur die Notbremse. Bevor er es tut.

Gescheiterte Modernisierung

Über den Liebeshändeln und Seelenqualen kann man die politische Dimension des „Lohengrin“ leicht verdrängen. Dabei springt sie von Beginn des Stücks an ins Auge. Ein deutscher König kommt nach Antwerpen, um Truppen für einen Ungarnfeldzug auszuheben. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie wenig einen Brabanter irgendwelche Ungarnhorden am anderen Ende Europas interessieren. Zumal das Herzogtum Brabant sich in einem verhängnisvollen Machtvakuum befindet. Der Herzog ist gestorben und hinterlässt eine unverheiratete Tochter und einen Sohn, der noch ein Kind ist. Kommissarisch vertraut er sein Land dem Lehensmann Friedrich von Telramund an. Der könnte es sich einfach machen, Elsa heiraten und ihren kleinen Bruder verschwinden lassen; dadurch wäre seine Herrschaft legitimiert. Aber die Christin Elsa will er nicht, sondern die Heidin Ortrud, an deren Seite er in Brabant die alten germanischen Kulte erneuern will. Also verzaubert Ortrud den Buben und schwärzt Elsa an. Gelänge der Plan, wären beide aus dem Weg geräumt, Ortrud und Telramund könnten die Herrschaft übernehmen und das Christentum beseitigen. Der Konflikt lädt sich also enorm auf: Es geht nicht in erster Linie um eine junge Frau, die zu Unrecht angeklagt ist, sondern darum, ein bereits christianisiertes Land für die alte Religion zurückzugewinnen. Deshalb reagiert man beim Heiligen Gral schnell und entschlossen. Hier darf kein Präzedenzfall geschaffen werden, Antwerpen darf nicht an Wotan und seine derben Götterkollegen zurückfallen. Während wir mit der hinreißenden Elsa leiden, läuft im Hintergrund ein anderes Spiel. Ortrud, die klügste Figur auf der Bühne, hat den Schwachpunkt des christlichen Systems entdeckt, und der heißt leider Elsa. Wenn ihr Vertrauen sich in Misstrauen verwandelt, bricht das christliche Kartenhaus zusammen. Telramund versucht es noch auf einem anderen Weg: Er legt den Antwerpenern mit Recht nahe, dass ein Herrscher ohne Namen und Vergangenheit mindestens so absurd ist wie ein namenloser Liebhaber. Erstaunlicherweise verfängt dieses Argument nicht, die Brabanter sind noch benebelt von Lohengrins Heldentaten. Die Rebellion gegen den unbekannten Ritter, die auf dem Marktplatz ausbleibt, findet im Schlafzimmer statt. Ortrud, die germanische Lady Macbeth, hat die Lage realistischer eingeschätzt als ihr Gatte.

Würde man Lohengrins Mission in heutigen Begriffen beschreiben, wäre er die rationalistische Heuschrecke, die einem Haufen von Halbwilden den Segen der modernen Zivilisation bringen will, aber an den Beharrungskräften der Rohheit und Unvernunft scheitert und sich geschlagen wieder zurückzieht. Die Niederlage des Christentums ist offensichtlich. Wagner möchte seinen Ritter nicht besiegt sehen und verwandelt deshalb in einem Coup de théâtre den Schwan zurück in einen Thronfolger. Mit der Geschichte, die sich zuvor abgespielt hat, hat das wenig zu tun. Im Gegenteil: Lohengrin geht, die Christen geben Antwerpen auf. Vielleicht hat König Heinrich mehr Glück damit, die Ungarn zu bekehren.

- Quelle:

- Lohengrin

- Staatstheater Nürnberg

- Oper von Richard Wagner, Saison 2018/19 (Auszug)

- S. 11-19

PDF-Download

Artikelliste dieser Ausgabe